ホーム » 植木屋さんのお仕事紹介 » 植木屋さんコラム

※公益財団法人森林文化協会 機関紙「グリーンパワー」で企画された一年連載「植木の世界へようこそ」で、(一社)日本植木協会員がリレー形式で記事を執筆し、植木生産・流通業界について幅広くご紹介しました。(平成23年11月20日号~)

トラックに積み込まれ、東京に向けて出発します |  手間がかからず育てやすいシマネトリコ。ツヤのある緑の葉がさわやか |

一般に植木屋さんというと、脚立に上り、はさみをパチパチと庭の手入れをする人というイメージですね。私たち日本植木協会の会員は、植物の種をまいたり、挿し木をしたりして苗を育て、何年もかけて大きく育てる仕事をしています。私たちも「植木屋さん」です。植木を育てている「植木屋」が、これから毎月それぞれ違った題目で、植木とはなんぞや、どこで誰がどのようにして作り、運ばれ、植えられている か、またその魅力を紹介します。ぜひお付き合いください。

***

大都会に次々に建設される高層ビルや、マンション。最近ではスカイツリーなどがありますが、その周りには必ず植物が植えられています。小さなものでは、高さ数cmの地面を覆うようなものから、高いものでは、10mを超える大きな樹木まで様々です。 その10m以上の樹木はどこからやってきたのでしょう?

①その場所にもともと植えられていた

特に大都市では、開発を行うときに、その場にあった大きな樹木を簡単に切ってしまいません。残そうとその樹木の位置に合わせて、建物を設計したり、また敷地内で植え替えを行ったりします。運べないような大きさの樹木が植えられている場合は、この方法によるものです。

②どこかから運んで来て植えられた

このどこかから運ばれた樹木を育てたのが、私たち「植木屋」です。

最近は、シマトネリコという木がよく流通しているので、その木を例にお話しします。

ここは東京の高層マンション。目の前に10mの高さのシマトネリコが植えられていると想像してみてください。この木も何十年か前にまいた一粒の種から大きくなったものです。 それではどこで誰が育てたものなのでしょうか?

シマトネリコは、亜熱帯から熱帯に分布する寒さに弱い樹木です。東京では種をまいても冬の寒さで苗が枯れてしまいます。そのため東京より南、主に九州は鹿児島の植木屋が育てています。鹿児島で育ったシマトネリコは、枯れないように根に土をつけた状態で掘り上げられ、大型のトラックに積み込まれ、東京まで運ばれます。植栽現場に着くと、造園業者がクレーンを使って下ろし、植え込みます。

これはほんの一例ですが、1軒のマンションの植栽で使われる植物は、日本国中の植木屋から集められています。日本中で様々な種類の樹木が育てられていますが、基本は適地適作です。

適地適作で作られ、製品になったものが、日本各地から大消費地東京に送られているのです。

そのため、日本各地の植木屋と情報を共有し、植物を日本中から集めることも「植木屋」の仕事の一つとなっています。

私たちの仕事は、種をまくことから始まります。何年か、何十年か先に売れるかもしれない、いや売れて欲しいと願いながら種をまいています。どの樹木の種を今まくべきか、選ばなくてはなりません。そういう意味で「植木屋」は、もっとも先のトレンドを読む仕事といえるかもしれません。

(株)大西屋〈愛媛県〉 西坂哲紀

***

大都会に次々に建設される高層ビルや、マンション。最近ではスカイツリーなどがありますが、その周りには必ず植物が植えられています。小さなものでは、高さ数cmの地面を覆うようなものから、高いものでは、10mを超える大きな樹木まで様々です。 その10m以上の樹木はどこからやってきたのでしょう?

①その場所にもともと植えられていた

特に大都市では、開発を行うときに、その場にあった大きな樹木を簡単に切ってしまいません。残そうとその樹木の位置に合わせて、建物を設計したり、また敷地内で植え替えを行ったりします。運べないような大きさの樹木が植えられている場合は、この方法によるものです。

②どこかから運んで来て植えられた

このどこかから運ばれた樹木を育てたのが、私たち「植木屋」です。

最近は、シマトネリコという木がよく流通しているので、その木を例にお話しします。

ここは東京の高層マンション。目の前に10mの高さのシマトネリコが植えられていると想像してみてください。この木も何十年か前にまいた一粒の種から大きくなったものです。 それではどこで誰が育てたものなのでしょうか?

シマトネリコは、亜熱帯から熱帯に分布する寒さに弱い樹木です。東京では種をまいても冬の寒さで苗が枯れてしまいます。そのため東京より南、主に九州は鹿児島の植木屋が育てています。鹿児島で育ったシマトネリコは、枯れないように根に土をつけた状態で掘り上げられ、大型のトラックに積み込まれ、東京まで運ばれます。植栽現場に着くと、造園業者がクレーンを使って下ろし、植え込みます。

これはほんの一例ですが、1軒のマンションの植栽で使われる植物は、日本国中の植木屋から集められています。日本中で様々な種類の樹木が育てられていますが、基本は適地適作です。

適地適作で作られ、製品になったものが、日本各地から大消費地東京に送られているのです。

そのため、日本各地の植木屋と情報を共有し、植物を日本中から集めることも「植木屋」の仕事の一つとなっています。

私たちの仕事は、種をまくことから始まります。何年か、何十年か先に売れるかもしれない、いや売れて欲しいと願いながら種をまいています。どの樹木の種を今まくべきか、選ばなくてはなりません。そういう意味で「植木屋」は、もっとも先のトレンドを読む仕事といえるかもしれません。

(株)大西屋〈愛媛県〉 西坂哲紀

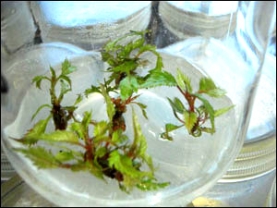

種蒔き(実生)による増殖。畑で一斉に芽吹いたエゾヤマザクラ |  組織培養による桜品種の増殖。植物のごく一部から増やすため、母樹の負担が少ないのが利点 |

私たち日本植木協会を英語で書くと「Japan Nurserymen's Association」となります。Nursery(ナーセリー)とは、英和辞書などを引くと「保育園」とか「託児所」という意味です。

Nurseryman で「植木屋さん」となります。植木屋さんが、みどりの生まれるところ、育むところといわれる由縁です。面白いですね。では、その「植木屋」が、大切な商品である「植木」をどのように育み、増やしているのかをご紹介します。

***

実際、「植木」はどのように増やしていくのでしょうか?

現在「植木」の増殖技術は、大きく分けて4つの方法があります。

①まき=実生(みしょう)

②挿し木

③接ぎ木

④組織培養

⑤は大量に増やす時や親となる植木と違う形質(葉っぱや花の色など)をとりたい時に用いられる増やし方です。②③④は親となる植木の形質を保ちたい時に用いられます。一般的に②→④になるほど高度な技術や施設が必要になってきます。

種(たね)まきは少量ならプラスチックトレイに、大量なら畑にじかに蒔きます。北海道の私たちの畑では、4月も下旬になると100万本以上の「植木」の子供たちが産声を上げます。この芽吹きの時期は、「植木屋」をやっていて最も忙しく、最も充実感を感じられる季節です。何しろ次々と新しい命が生まれるのですから。

種まきは季節、天候に多くを委ねた技術のように思われますが、種を同時に芽吹かせる方法、芽吹いた小さな苗木を丈夫に育てる方法は案外難しいこと。その土地の天候、植木の特性を知りつくした「植木屋さん」の腕の見せどころでもあるのです。

挿し木、接ぎ木、組織培養は、ビニールハウスなど人為的にコントロールされた場所でおこないます。親となる「植木」の形質を保つために使われる増やし方です。作業のタイミングや「植木」の種類によってできるものできないものがあり、これも「植木屋さん」の長い経験と技術によっておこなわれます。近年これらの方法による「植木」の増やし方は、思い入れのある木を残したいという要望のために使われるこ とも多くなってきました。寺社にある古木や小学校の校庭の桜やイチョウなど、その土地に住む人が何代にもわたって慣れ親しんだ木を後世に残していきたいといった思いです。

最近では、陸前高田市の津波の被害を受けた「奇跡の一本松」の後継樹が、種と接ぎ木で生育中という話題がありました。この話題は、「奇跡の一本松」の枯死といった悲しい知らせに一つの希望の光を当ててくれました。

また、組織培養による方法は、植物のごく一部から増やすことができるので、親となる木にあまり負担をかけないという利点があり、絶滅の危険にあるような木を増やすことにも利用されています。

樹木の寿命は、人間のそれをはるかに超えるものです。「植木屋」という仕事は、そのはじまりから立ち会えることがその醍醐味の一つともいえます。また、その「生み育てる」技術の応用が樹木の命を後世につなぐだけでなく、人々の思いをつなぐ一助になれる、そのように感じています。

(有)大坂林業〈北海道〉 松村幹了

Nurseryman で「植木屋さん」となります。植木屋さんが、みどりの生まれるところ、育むところといわれる由縁です。面白いですね。では、その「植木屋」が、大切な商品である「植木」をどのように育み、増やしているのかをご紹介します。

***

実際、「植木」はどのように増やしていくのでしょうか?

現在「植木」の増殖技術は、大きく分けて4つの方法があります。

①まき=実生(みしょう)

②挿し木

③接ぎ木

④組織培養

⑤は大量に増やす時や親となる植木と違う形質(葉っぱや花の色など)をとりたい時に用いられる増やし方です。②③④は親となる植木の形質を保ちたい時に用いられます。一般的に②→④になるほど高度な技術や施設が必要になってきます。

種(たね)まきは少量ならプラスチックトレイに、大量なら畑にじかに蒔きます。北海道の私たちの畑では、4月も下旬になると100万本以上の「植木」の子供たちが産声を上げます。この芽吹きの時期は、「植木屋」をやっていて最も忙しく、最も充実感を感じられる季節です。何しろ次々と新しい命が生まれるのですから。

種まきは季節、天候に多くを委ねた技術のように思われますが、種を同時に芽吹かせる方法、芽吹いた小さな苗木を丈夫に育てる方法は案外難しいこと。その土地の天候、植木の特性を知りつくした「植木屋さん」の腕の見せどころでもあるのです。

挿し木、接ぎ木、組織培養は、ビニールハウスなど人為的にコントロールされた場所でおこないます。親となる「植木」の形質を保つために使われる増やし方です。作業のタイミングや「植木」の種類によってできるものできないものがあり、これも「植木屋さん」の長い経験と技術によっておこなわれます。近年これらの方法による「植木」の増やし方は、思い入れのある木を残したいという要望のために使われるこ とも多くなってきました。寺社にある古木や小学校の校庭の桜やイチョウなど、その土地に住む人が何代にもわたって慣れ親しんだ木を後世に残していきたいといった思いです。

最近では、陸前高田市の津波の被害を受けた「奇跡の一本松」の後継樹が、種と接ぎ木で生育中という話題がありました。この話題は、「奇跡の一本松」の枯死といった悲しい知らせに一つの希望の光を当ててくれました。

また、組織培養による方法は、植物のごく一部から増やすことができるので、親となる木にあまり負担をかけないという利点があり、絶滅の危険にあるような木を増やすことにも利用されています。

樹木の寿命は、人間のそれをはるかに超えるものです。「植木屋」という仕事は、そのはじまりから立ち会えることがその醍醐味の一つともいえます。また、その「生み育てる」技術の応用が樹木の命を後世につなぐだけでなく、人々の思いをつなぐ一助になれる、そのように感じています。

(有)大坂林業〈北海道〉 松村幹了

雄大な岩手山麓の牧草地にどっしりと立っている「小岩井農場一本桜」(エドヒガンザクラ)。数々のテレビドラマや映画にも出演し、桜の名所となっています |  根が付いている台木に「一本桜」から採取した穂木を切り接ぎした状態 |

接ぎ木苗を1年養生後鉢上げし育成。岩井農場内の売店(緑化樹木センター)にて数量限定で販売。 |  露地でも育成。小岩井農場内で記念植樹用としても使われている。 |

今回は前回に続いて、植木の増殖技術について詳しく説明します。

種まき(実生)

種(たね)を播いて苗木を作る方法で、大量に増やす場合に用いられます。実生(みしょう)とも言いますが、自然界では普通に行われている増殖手段です。

ただし、植物の種類によって、果実、種子の形状、発芽の仕組みなどが異なります。例えば、果肉に包まれている種子の場合は、果肉を取り除く必要があります。果肉に発芽抑制物質が含まれているためで、自然界においては、野鳥などに食べられることで発芽しやすくなるのです。また、種子は有性生殖で生まれたものなので、雑種になる場合が多く、親木の性質をそのまま引き継ぐことが少ないのです。自然界において、多様性が保たれる理由の一つでもあるのですが、親木とは異なる新しい形質が、突然変異として現れる可能性もあるため、園芸的な選抜育種にも利用されます。

挿し木

枝を切り、用土に挿して発根させることにより新しい個体をつくる方法です。枝を取った元の母樹の形質をそのまま引き継ぎますので、園芸品種を増やすためには簡単な方法の一つです。ただし、樹種により、発根の難易に差があります。発根しにくい樹種の場合は、湿度や温度を管理することにより、発根しやすくなります。また、発根を促進するホルモン剤などを使用することも効果があります。

接ぎ木

「接ぎ木」には、「切り接ぎ」「呼び接ぎ」「芽接ぎ」などがありますが、基本的には、根が付いている台木(だいぎ)に増やしたい親木の枝を穂木(ほぎ)として接ぐ方法です。例えば「切り接ぎ」の場合には、台木に切れ込みを入れ、切り取った穂木を差し込み、固定します。ポイントは、枝を切る場合に鋭利なナイフを使用すること。穂木は接ぎ木用テープなどでしっかり固定すること。接いだ苗木は穂木の葉が動き出すまで乾燥を防ぐこと。

組織培養

植物の芽の先端にある生長点などを取り出し、培養液(培地)で増殖する方法です。培養には光、水、温度、栄養などが欠かせませんが、カビや雑菌が混入しないような設備も必要になります。組織培養は、少量の組織細胞から大量に増殖できる利点がありますが、設備の問題などにより、絶滅が危惧されている植物など特別な場合に用いられています。

***

以上の増殖技術からつくられた苗木は、1~数年養生された後、コンテナや露地(ろじ)に植えることになります。例えば、写真のような「小岩井農場一本桜」の苗木は、親木の形質を継承するために接ぎ木をし、コンテナ栽培や露地栽培をして、りっぱな苗木に育てています。

小岩井農牧(株)〈岩手県〉 足澤 匡

コンテナポットでの長尺つる植物ヘデラ・カナリエンシス生産風景 |  長さ2.5mのカロライナジャスミン生産風景 |

昨今、「緑のカーテン」をいろいろな所で耳に目にするようになりました。「緑のカーテン」は、厳しい直射日光を遮るとともに、植物自体の蒸散作用で周囲の温度も下げ、夏場の節電対策に有効なので、注目を集めているのです。

今回は、コンテナ植物を使った「緑のカーテン」について紹介します。

さて「緑のカーテン」と聞くとどのような植物を第一に思い起こしますか? たぶん”ゴーヤ” ”アサガオ” ”ヘチマ”などではないでしょうか。これらの植物は、一年草(種から大きくなり年を越さないもの)で、花が咲いたり、実がつくなどの楽しみがあり、丈夫な植物です。

しかし、夏を過ぎると醜くなりいずれ枯れてしまいます。(ちなみに”アサガオ”には宿根するものも出回っています。)

もちろん、一年草にはその良さがありますが、私たちの作っている「コンテナ植物」の中には多年(宿根)草があり、一年草同様「緑のカーテン」を作ることができ、しかも枯れることなく年々大きく広く育てることができるのです。

「コンテナ植物」とは、容器栽培された植物のことで、一般的なのは園芸売店に並んでいる容器(ポリポット)に入った花壇苗などがそうです。一年を通じて出荷・植栽でき、高活着率で植え痛みが少ないなどのメリットがあるため、広く普及しています。

では、どのような植物が「緑のカーテン」に向くのでしょうか? それはツル性の植物です。絡み付いて登るタイプ、垂れ下がるタイプがありますので、使いたい場所に応じて選択しましょう。また、常緑性と落葉性の植物がありますので、夏は日陰が欲しい、冬は日差しが欲しい、という時など混植してはどうで しょうか?

現在、20種類以上が流通しています。

具体的な樹種として、常緑性では、斑入り種もあるヘデラ(セイヨウキヅタ)類、春に花が美しいジャスミン類、花に香りがあるテイカカズラやスイカズラ、実のなるビナンカズラなどがあります。落葉性では、ツキヌキニンドウ、ロニセラ・ヘックロッティなどがあります。

私たちの主な納品先である緑化工事(壁面緑化)現場では、かなり大規模な「緑のカーテン?」が造られています。カーテンのように揺れることはありません。安全第一ですから、ワイヤーに誘引したり、メッシュに絡めたりなど頑丈に造られており、やがては見上げるような「緑の壁」となります。

「緑のカーテン」、「壁面緑化」は、夏の日差しを遮り冷房効率を上げ、省エネ・エコにつながります。

このように、「緑」は人に優しい環境づくりに貢献します。緑を育てる心を家庭から社会から……そのような世の中になることを期待し、植木? 作りにこれからも励んでまいります。

農事組合法人成田ナーセリー〈千葉県〉 黒田 剛

|  |  |

| 日向のアスファルト | 車の陰のアスファルト | 樹木の木陰のアスファルト |

この街路樹たちは、とても厳しい環境の中で生きています。夏の少雨、高温、そして限られた植桝。根が行き場を失い生育障害を起こし、果ては歩道のアスファルトをもちあげたり……。しかし、最高に厳しいのは人間さまの要求ではないでしょうか。「枯れ葉が落ちて掃除が大変」「花や実も落ちて道路が汚くなる」「鳥がやってきて樹にとまって糞をする」などなど。挙句の果てに剪定(せんてい)する費用がないから、数年に1度の強剪定で丸坊主。強剪定した切り口に防腐剤の塗布をしないため腐朽菌が入り、枯れる原因になったり。街路樹にとっての最大の敵は人間ではないかと思ってしまいます。

そもそも街路樹の役割とは何なのでしょうか?

阪神淡路大震災の時に街路樹が延焼を防いだ話をご存じの方は多いのではないでしょうか。

また、二酸化炭素を吸収するのは樹です。さらに、あまり知られていないのが、樹が水分を葉や枝から蒸散させており、この「蒸散作用」によって樹の下が涼しくなっているということです。人工的な遮蔽物の陰と、木陰では涼しさが全く違うのです。

実際に平成23年7月10日午後4時、鳥取市南隈の商業施設の駐車場で温度を測ってみました。

駐車場の日向のアスファルト 53・9℃

車の陰のアスファルト 43・7℃

植木の下、いわゆる木陰 31・5℃

なんと、その差22・4℃です。

街路樹の全くない街が、どんな有り様になるのか想像してみてください。夏の太陽に照らされたアスファルトは60度以上にもなります。さらに車がもたらす排気熱と排気ガス……。到底人間が歩ける環境ではありません。

樹がもつ温度調節機能を人工的に作り出すことは可能でしょうが、そのためには莫大なエネルギーを必要とし、大量の二酸化炭素の排出を伴うことでしょう。

街路樹には効果もありますが、前述のように弊害も存在するのは確かです。でも、その弊害も考え方ひとつで効果に変えることもできます。落ち葉にしても、集めて公園などで堆肥化すれば立派な腐葉土になります。

日本植木協会では、次代を作る子どもたちに地球や環境を考えるこのような知識を身につけてもらい、美しい地球、日本を作っていってもらいたい……という思いから、「緑育出前授業」と題し、全国の小中高等の学校で、地域の植木屋さんが講師となり授業を行っています。また、5月22日午前10時に世界各地で植樹して緑の波で地球を包もうとする、国連生物多様性条約事務局先導キャンペーン「グリーンウエイブ」への協力団体として、希望する学校に植木を提供する事業も行っています。

街の植木たちは、単なる生産物から、生きる仲間として成長を続けています。この仲間は人間にとって大切なパートナーなのです。

(有)辰巳園〈鳥取県〉 加藤一巳

|  |

先月号では、夏の日差しを和らげ気温を下げる効果や、火災の延焼を防いだ話、二酸化炭素を吸収する話をしました。植木のちからってすごいですよね。

この他にも、フィトンチッドやマイナスイオン、園芸セラピー、本来の花や新緑や紅葉を観賞することによる癒やし効果など……、植物には様々な力があります。その中でも今回は、「縁起」としての植木のちからをご紹介します。

昔から「縁起木」といれている植木が数多くあります。南天は「難を転じる」、ニシキギは「錦をかざる木」等々。これらは、本来その樹木が持つ名前の語呂に、そうあって欲しい願いや気持ちを託し、縁起木となったものが多いようです。

昔から言い伝えられる迷信は統計的なものが多く、それらを反映した家相や風水の分野でも、植木が気運を高める役割をしています。

地方によって植える樹種は異なりますが、家の中心から見た東北の方角(表鬼門)と南西の方角(裏鬼門)だけは、しっかり植木を植えておいたほうが良いとか……。風水でも難しいといわれる水回り(台所、風呂、便所など)の方位が悪い場合、植木を配置すると緩和されるからではないでしょうか。

風水でよくいわれる「玄関に黄色い置物を置くと金運がよくなる」や「東に玄関を作る」は、玄関はよほど明るい電灯をつけないと本来暗いものですが、黄色という暖色感も含んだ明るさがあると、光の反射効果によって明るく見えるため、良いとされているようです。

心地よい空間には来客が多くなり、人が集まる所には良いことも集まってくるという好循環が生まれるというわけです。 同じことが植木にも当てはまります。皆さんの周りで植木がたくさんあるお店って、繁盛していませんか?

私の住む九州には、全国的に有名な黒川温泉郷があります。たくさんの「緑」に囲まれたお風呂があります。ゆったりとした時間、寛ぎ、癒やしを求め、多くの方で賑わっています。より身近なスーパー銭湯や飲食店でも、たくさん植木を植えて癒やしスポットとなって賑わっている所が増えてきました。

ただ、このような植木の効果や恩恵を受けるためには、適切な管理が不可欠です。大変かもしれませんが、ぜひ植木を可愛がってくださいね。

私たち全国500名以上の日本植木協会会員の畑では、毎年6千万本の植木が育てられています。人間1人320キログラム/年のCO2排出量といわれているなか、会員の生産樹木で、毎年約1万人分のCO2を吸収している計算です。近年、温暖化や度重なる自然災害など、生活環境は年々厳しくなっています。自動車や工場などの排出ガス規制、環境リサイクルの充実など、盛んに行われていますが、肝心の新鮮な空気を生みだす緑地は減少しています。1人1人が植物を育てることは未来の子供たちに酸素をプレゼントすることと同じです。毛虫や落ち葉などで植木を嫌がる方もいますが、酸素を生みだす長所から見れば小さなことではないでしょうか?

私たちは、緑花木を ”愛(め)でる” ”慈(いつく)しむ” ”育(はぐく)む” 気持ちで、生産・流通販売を通じて生活環境改善のお役に立ちたいと考えています。

(有)久留米樹芸〈福岡県〉 牛嶋章博

日本の園芸文化は、遣唐使らが奈良時代から平安時代にかけて、ウメやアサガオなどのように、漢方薬として持ち帰った実用植物とともに中国大陸から渡来しました。

やがて江戸時代になると、日本の園芸文化は世界に類を見ないほどに発展します。その最大の特徴は、『草木奇品家雅見(かがみ)』や『草木錦葉集』などが著されたように、斑入りや変わり葉など奇品・珍品が好まれたことによると言われています。花好きの将軍や大名・公家らの篤い庇護と褒賞の下、家督を継げない旗本らは実益を兼ねた高尚な芸道として新品種の作出に励み、隆盛を極めました。

その文化は、大名の参勤交代や物流の発達に伴い、歴代将軍とのつながりとともに東西を行き交い、江戸・尾張・上方・両筑などの大都市において独自の発展につながったとされています。そこには大規模な園芸商が集まり、江戸染井に代表されるような植木の一大供給地へと成長を遂げていきました。

明治・大正期に入ると欧米から多品種にわたる植物が導入され、加えて白沢保美*らの指導による都市緑化の兆しも見え始め、それらの地域は「4大植木生産地」(表)と呼ばれ、今日に継承されています。

明治・大正期以降になると造形木など庭園樹の需要が高まり、新興産地が全国各地で見られるようになります。なかでも千葉県匝瑳(そうさ)市(大阪府池田市の植木業者が病害虫に強い八日市場のイヌマキに着目し、関西地方に紹介したことで一気に植木生産が広まっていった)や神奈川県藤沢市(鎌倉や鵠沼(くげぬま) 地区の別荘地帯で需要が高まり、地形が平坦で、関東ローム層の土質が生産条件に適していた)が大きく発展しました。そして、戦後の緑化ブーム期では、三重県鈴鹿市(特に昭和30年代に少数の専業業者の指導によって「サツキ」主体の単品目専作型の産地となり、日本一の生産量を誇る)が顕著な発展を遂げています。

日本社会は今、東日本大震災により壊滅的な被害を受け、厳しい状況にあります。我々緑化業界は、復興の一翼を担うべく、長い歴史の中で培ってきた多くの知識と技術を生かし、業界を挙げて貢献していかなくてはならないと考えています。

* 白沢保美(しらさわ・やすみ) 1868年生まれ。

東京帝国大学農科大学林学科卒。林学博士。1907年東京市の街路樹事業の大綱を樹立。

㈱ワイズプランツ(埼玉県) 山﨑隆雄

〈4大植木生産地〉

| 埼玉県川口市 ・さいたま市 | 「安行植木」として世界に知られる産地。10年に一度オランダで開催される園芸博覧会「フロリアード」にも出展している。江戸初期、伊奈半十郎忠治が、植木や花の苗木栽培を奨励し、これらを江戸で売り出したのが始まりで、江戸駒込・染井地区と同じ日光御成街道沿いという好立地条件に伴い、植木の郷として発展した |

| 愛知県稲沢市 | 鎌倉時代、矢合町の禅師が中国より柑橘苗木の生産技術を持ち帰り、近隣に伝授したのが始まりとされる。戦後になって、山林種苗全体から果樹苗木の生産に移行し発展した |

| 兵庫県宝塚市・大阪府池田市 | 安土桃山時代、坂上善太夫頼泰によって「接ぎ木」という繁殖方法が開発され、わが国の園芸の礎を築いたといわれる地域である。阪急山本駅前には「木接太夫」の石碑が建てられている |

| 福岡県久留米市 | 江戸時代よりロウソクの原料となるハゼノキの苗木の一大供給基地であった田主丸地区(現在は柑橘類苗木の生産で国内シェアの多くを占めている)は、そのころから殖木村を中心としてツツジの栽培研究家が多く集まり、品種改良や栽培法が開発され、クルメツツジとして広く知れ渡っていった |

|

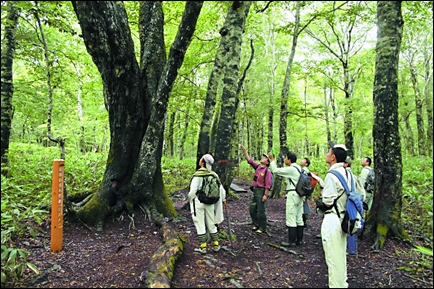

私たちの身近にある公園や街路などでは、生産者が育てた植木が使われ、緑化されています。このような人間の暮らしに近いみどりの場合、植えられる樹種は、都市景観や文化的歴史的背景を考慮して決められます。一方で、2010年10月、名古屋で生物多様性条約締約国会議(COP10)が開催されて、生物多様性の保全に関心が集まったこともあり、里山や自然公園などの自然度の高い地域では、環境や生物多様性に配慮したみどりづくりが求められるようになりました。

この自然環境に調和した緑化を実現するには、その地域の自然環境を表す「植生」を調べることが必要です。

植生とは、ひとつひとつの植物をバラバラなものではなく、集団として捉えたものです。森を観察すると、高木、低木、草と階層構造になっていて、場所が変わると構成するそれぞれの種類も変わってくるのが分かるでしょう。その場所に、その組み合わせで木があるのは、どうしてでしょうか? 植林された人工林でない自然林の場合は、決してデタラメに生えたわけではありません。その木がその場所に生えているのには、理由があるのです。

植物は、通常タネでその生育場所を広げていきます。しかし、タネが届く範囲イコールある樹種の分布している範囲、というわけではなく、温度や水分条件、地質や日当たりなどの環境条件が合った場合のみ、発芽し順調に生育して大きくなります。つまり、その場所に適した(あるいは順応できる)種類が生き残っていることから、どんな植物があるかを調べると、その場所の環境条件が分かるのです。これを植生調査といいます。

実際には一定面積の調査区を何カ所かとり、そこにある高木、低木、草など、すべての植物をリストアップして植物群のタイプを調べます。その調査結果をもとに植栽する樹種と組み合わせを決めることで、自然環境に調和した緑化ができるのです。選んだ樹種は、その場所の環境条件に合っている樹種なので、ローメンテナンスなみどりになります。宮脇昭氏が提唱する、潜在自然植生にならった樹種のコンテナ樹木で緑化する手法もそのひとつです。ダム周辺や大きな切土(きりど)法面(のりめん)のように、植生を大規模に復元する必要がある現場や、海岸地の砂防植栽、スキー場跡地などの植生復元などで、この自然環境に調和した緑化が広がることが期待されています。

そのためには植生を調査し、適切な植生復元計画を立案できる技術者が必要ですが、その技術者を育成する「植生アドバイザー育成講座」を、私たち?日本植木協会は、毎年開講しています。今年度も8月29日?9月1日に、群馬県の川場村で実施します。基礎から応用までの植生を学び、実際に野外で植生調査をして、その調査結果をもとに植生復元のための植栽計画をプランニングする実践的なプログラムです。

これからは人に近い都市空間と、自然に近い空間の緑化、それぞれの地域に合った緑化が大切になるでしょう。自然に近い空間では、人間の思い込みにとらわれず、調査できちんと自然の声を聞き、緑化したいですね。

㈲丸八種苗園(長野県) 上条祐一郎

採種した母樹のGPS 測地データ、採種から育成までの生産履歴(トレーサビリティ)を証明できる地域性苗 |

同じ種類の木でも、地方によって葉の形態が違うことは古くから知られていました。ブナの葉は、太平洋側と日本海側のものとでは違うし、富士山周辺のものはまた異なることが分かっています。コバノミツバツツジにいたっては、関ヶ原以東、関西、中国、四国、九州地区で各々違いがあるといわれています。タブノキは、関東以南のものは7月に採種して播くとすぐ発芽しますが、北限の自生地として有名な山形県酒田市のタブノキは種子が大きく、翌年の春でないと発芽しないと言われています。

このことを「種(しゅ)」の中の多様性」といい、多くの種類があることと共に大切なことです。

違いがあるのはそれぞれが固有の遺伝子を持っているためです。この固有の遺伝子の交雑を防ぎ「種の中の多様性」を保全するため、国立公園、国定公園などを含めた自然保護地域においては同種の植物でも他地区から持ち込まないことになり、1992年、リオデジャネイロで結ばれた生物多様性条約でも確認されました。

苗木を植栽する時は、その地域で採種して苗を作るのです。これを地域性苗木と言います。

では、植栽計画のある場所に、どの範囲からなら移動して良いのでしょうか。地域区分については、1974年に前川文夫博士による暫定案が発表されましたが、環境省や国交省でも検討中で統一は成されていません。

林業種苗法では、スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツの針葉樹4種について既に苗木の移動範囲制限規定があります。広葉樹種苗では、森林総合研究所がDNA分析を進め、地球史的な「進化的重要単位」を基に、移動して良い地域範囲を検討し、ガイドラインを作成中です。

このような動きにあわせ、日本植木協会の地域性植物適用委員会では次のような約束事を決め、「地域性苗木」を生産しています。

① 採種する母樹は第二次大戦前からその地域に生えていた木であること。

② 遺伝子が偏らないように、周辺複数の母樹から採種すること。

③ 採種した地点を市町村名と集落名及びGPSで記録し写真で撮っておくこと。

④ 採種日、播種日、鉢換え日等を記録しておくこと。

①は、約40年前の高度成長時代に各地から運ばれた樹木が大きくなって種子をつけているので注意が必要です。ちなみに「郷土種」とは現在その土地に生育している植物を全て含む呼び名です。遠隔地から運ばれたものでも、その地域で育っていれば「郷土種」です。紛らわしいのでこの名称は使わないことになりました。

②は、一つの種の中の多様性を確保するために必要なことです。成長の早いものも、遅いものも太いものも必要なのです。「地域性苗木」では、通常の設計時に規格として重視される樹高は目安とされ、何年生の苗かが重視されます。

③④は、トレーサビリティといいます。

タネ集めをしていると、どのような地質・地形で育っているかという適地が分かってきます。海岸近辺では300?500m離れただけで地質も風向きも違い、育つ樹種も大きく異なります。

森づくりには、「地域性苗木」の使用とともに、植栽する場所に適した樹木の選択と組み合わせが重要です。

㈲正木樹芸研究所(静岡県) 正木伸之

シマトネリコ(実) |  カブトムシが今年かじった跡 |

昔から「梅に鶯、松に鶴」などと言って日本人は、植木と鳥の取り合わせの妙を楽しんで来ました。実際は、グイスでなくてメジロが来ますが、それは理想の情景を詠った言葉、科学ではなく文化なのです。

このように、庭に木を植えて鳥や蝶を呼び寄せ、一緒に楽しんでしまう植木を「誘鳥木(ゆうちょうぼく)」「誘蝶木(ゆうちょうぼく)」と呼んでいます。代表的な誘鳥木のツバキやウメには、メジロなどが蜜を吸いに来ます。ウグイスカグラやジューンベリーには、甘い実を求めてちょっとうるさいヒヨドリがやって来ます。秋に赤い実のなるソヨゴ、クロガネモチ、ピラカンサ、黒い実のネズミモチなども誘鳥木です。

誘蝶木では、例えばブットレア。英名でバタフライブッシュ、夏咲く花に蝶が来ます。それから、アゲハチョウが食べるミカン科のカラタチやサンショウなどもそうです。

さて、3番目の誘虫木です。あまり聞いたことないですね。実は、私が考えた造語なんです。文字通り虫を誘う木なのですが、何の虫かっていうと、皆さんが夏休みに散々追いかけた定番の「カブトムシ」なんです。

昆虫採集といえば、カブトムシ、クワガタが男の子の憧れでした。

朝早くから雑木林に出かけてはクヌギやコナラの周りを探し、根元をほじくったり、はては砂糖水を染み込ませた脱脂綿をクヌギに仕込んだりして、そこまで努力してもなかなか思うようには捕れないものです。

最近は、郊外に出ても雑木林が少なくなりました。田舎に行っても放置された林が多くなり、適度に人の手の入ったカブト、クワガタの好む環境の林が失われつつあります。

そんな中、ここ東京の多摩地区に、一度に20匹から30、40匹もカブトムシが捕れてしまう、子供たちにとって夢のような木があるんです。

それは、この連載の第一回で紹介した「シマトネリコ」です。このことは、植木屋仲間では常識となりつつありますが、一般にはまだほとんど知られていない現象です。

7月中旬、羽化後のカブトムシがこの木に集まって樹皮をかじっていました。中には交尾しているペアもありました。しかし、それもほんの2週間程度の限られた期間で、8月に入ると、幹には傷跡だけが残っていました。

なぜこんな事が起こるのか、はっきりしたことは解りません。外国産のトネリコでも同様の経験がありますが、同じトネリコ属のアオダモにはみかけません。きっとシマトネリコには、カブトムシを魅了する何かがあるのかもしれません。

この事実を知ってしまった良い子のみなさんへ、社団法人日本植木協会からのお願いです。来年の夏には植木畑にカブト捕りに行くぞーと思っても、勝手には畑に入ってはいけませんよ。植木屋さんが大切に育てている商品ですから。

そこで日本植木協会は、「日本列島植木植物園」という取り組みを行っています。それぞれの畑を一般の方にも公開しましょうということで、協会のサイトに各地の生産者の連絡先を載せていますので事前にご連絡ください。

これを機会に、少しでも「植木」のことに興味を持っていただけたら幸いです。

㈱小金井園(東京都) 吉澤信行

ふるさとの森づくり ボランティアによる植樹祭 徳島市沖洲マリンピア |  苗木の生産状況 徳島市国府町 |

かつて、コンクリートを多用していた河川工事や道路工事は、時代が昭和から平成に変わるにつれ、生態系の回復維持を目的とした「ふるさとの森づくり」や「緑のダム」などの設計施工へと変わり、生きた材料である植物を使い、多自然型河川工法、近自然工法、ビオトープ公園などの工事が行われるようになりました。

最近は、資金不足により樹木を植栽する緑化工事は減る一方で、代わりにボランティアによる森づくりが行われています。

植生には、「現存植生」と「潜在自然植生」があります。市民の森づくりとしてのカブトムシの森とかトンボ公園の森は、現存植生を中心に造られた森が多く、自然災害に強い安定した森は、極相林で、潜在自然植生の森です。25年ほど前、私はこの事を知り、自然災害に強い森や生物多様性のある森が、急速に失われつつあることに危機感を持ちました。

自然災害には、被害をできるだけ小さくする「減災」への努力が必要ですが、現実は人の行動が被害を拡大しているようです。鉄とコンクリートだけで防ぐことはできません。自然災害に強い潜在自然植生の森が必要です。

潜在自然植生を調べるには、多くの現存の森を調査し、共通して出現する種類を見出す手法が必要です。わずかに森から植物が発する信号を、時間と労力をかけて見つけます。

こうして調査した植物樹種を、高木層、亜高木層、低木層、草本層に分け、苗として生産可能な植物を選択し、種子を採取します。

例えば、私の住んでいる徳島市の中心部を潜在自然植生の森に変えるとしましょう。

高木層は、アカガシ、ツクバネガシ、イチイガシ、ウラジロガシ、タブノキ、スダジイ、アラカシ、ホルトノキ、ヤマモモ、モチノキなど。亜高木層は、ウバメガシ、クロガネモチ、ヤブニッケイ、シロダモ、ヤブツバキ、カクレミノ、ソヨゴ、ヒメユズリハ、サカキ。低木層は、ハマヒサカキ、シャリンバイ、トベラ、ヒサカキ、マサキ、アオキなど。

常緑広葉樹がほとんどを占めます。

「どんぐり」と呼ばれるブナ科の植物は、秋にどんぐりが実るので、落ちるのを待って採取し、殺虫処理をしてポット播きか育苗床に取り播きします。クスノキ科やモチノキ科の実は、秋に採取し、果肉を取り除いて床播きします。タブノキやヤマモモのように、7月に種子の採取をする種類もあります。またモチノキ科の種子は休眠期間があるので発芽に2年かかり、種子を乾かしてしまうと発芽しません。発芽するまで水管理が必要です。こうして発芽した苗は、改良土を入れたポットに一本ずつ入れて育苗します。2?3年経つと、高さ30?80㎝の森づくり用のポット苗になります。

森の再生には、調査でわかっている自然潜在植生をもとに、樹種の被度や占有率から植栽樹種本数の比率を決めなくてはなりません。このことは高度な判断が必要になってきます。

私たちはこのように、植物の持つ特性や森の果たす役割を知り、森づくりのための苗木を生産、流通させています。本業を通じて、防災や減災を常に意識した安全で緑豊かな社会づくりへ貢献できると考えています。

㈱徳島県植物市場(徳島県) 森本泰好

ホーム » 植木屋さんのお仕事紹介 » 植木屋さんコラム